Wir kennen ihn alle, den Vergleich mit dem Wolf, oder? Der Verweis auf den biologischen Vorfahren unserer Hunde wird gern und wiederkehrend genutzt, um eine bestimmte Meinung zu untermauern, ein (Fehl-)Verhalten zu erklären oder an das ursprüngliche Wesen unserer Tiere zu appellieren – letzteres ist besonders beliebt im Bereich Marketing. Ein Wolf auf der Futterverpackung verspricht naturgerechte Ernährung, ganz wie in der freien Natur, ohne böse Zusätze und Chemie, quasi der frisch erlegte Hase aus der Tüte. Hach. Zu schön, um wahr zu sein – Wölfe fressen übrigens kaum Hasen, wie wir weiter unten noch feststellen werden. Ein Hoch auf’s Marketing!

Der Vergleich zum Wolf wird immer wieder gern aus der Schublade gezogen, aber was ist dran an diesem Mythos? Kann man in der heutigen Zeit unsere gepflegten Sofawölfe noch mit ihren wilden Vorfahren vergleichen? Steckt in jedem Hund noch der ursprüngliche Wolf? Klären wir es ein bisschen auf!

Die Domestizierung des Wolfes – eine kleine (genetische) Zeitreise

„Der Hund stammt vom Wolf ab“ ist für sich genommen erst einmal eine ziemlich einfache Aussage. Wie genau das Ganze über die Jahrhunderte hinweg abgelaufen ist, ist hingegen schon etwas komplexer und nach wie vor wird am Wo und Wann intensiv geforscht – und auch gestritten.

Die ersten Domestizierungen von Wölfen als Vorreiter unserer Hunde werden von Genforschern mittels Genanalysen von jahrtausendealten Überresten von Wölfen und frühen Hunden in der Eiszeit vor mindestens 15.000 Jahren datiert. Einige sprechen davon, dass die Domestizierung sogar bereits vor 40.000 Jahren oder sogar 100.000 Jahren startete. Eine aktuelle Studie aus dem Sommer 2022 beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wann und wo genau die Wolfsvorfahren unserer heutigen Hunde lebten und mit unseren menschlichen Vorfahren in Kontakt kamen.

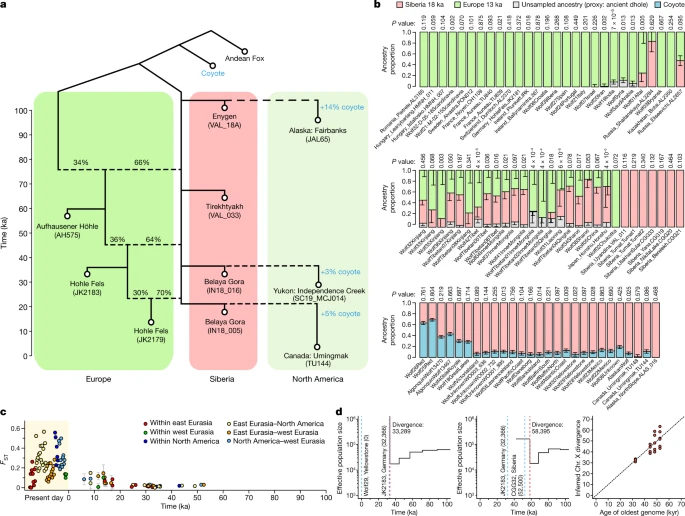

Wolfspopulationen während des späten Pleistozäns waren, vermutlich bedingt durch die hohe Mobilität von Wölfen in einer offenen Landschaft, genetisch erkennbar miteinander verbunden. Mittels der Genanalyse von 72 alten Wolfsgenomen aus Europa, Sibirien und Nordamerika aus den letzten 100.000 Jahren konnte festgestellt werden, dass Hunde insgesamt enger mit den alten Wölfen aus Ost-Eurasien verwandt sind als mit den Wölfen aus West-Eurasien. Das deutet auf einen Domestizierungsprozess im Osten der Welt, genauer gesagt in Asien hin.

Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Hunde im Nahen Osten und in Afrika bis zur Hälfte ihrer Vorfahren von einer bestimmten Population abstammen, die mit heutigen südwestlichen eurasischen Wölfen verwandt ist. Das spricht entweder für eine zweite, unabhängige Domestizierung von Wölfen im (Süd-)Westen Eurasiens oder aber für eine Beimischung lokaler Wölfe. Keines der analysierten alten Wolfsgenome passt direkt zu einem dieser Hundevorfahren, die genauen Vorfahrenpopulationen müssen also noch lokalisiert werden. Jedoch konnten die Forscher feststellen, dass die westliche Abstammungslinie sich anschließend weltweit ausbreitete.

Gemäß der Forschungsergebnisse fanden also entweder im Westen und Osten unabhängig voneinander Domestizierungen von Vorfahren statt, welche später im Westen miteinander verschmolzen oder aber die Domestizierung begann im Osten und es erfolgte eine Beimischung von westlichen Wölfen, als Hunde in das südwestliche Eurasien kamen.

„Grey wolf genomic history reveals a dual ancestry of dogs“ von Anders Bergström, David Stanton, Pontus Skoglund u.a.

Andere Forscher sehen aufgrund ihrer Forschungsergebnisse hingegen nur einen einzigen Ursprung des Hundes in Europa. Ebenso ist noch strittig, ob die Ursprungswolfspopulation ausgestorben ist, da die modernen Wölfe nicht mehr gut zu den damaligen Vorfahren der Hunde passen.

Ihr seht schon – ein heiß diskutiertes Thema. Fakt ist: Die Wölfe haben zu unseren Hunden geführt. Biologisch betrachtet stammt der Hund also in der Tat vom Wolf ab, genauer gesagt vom grauen Wolf. Somit teilen unsere Vierbeiner sich zunächst einmal eine ganze Menge Genetik mit ihren Urahnen. Deutlich wird das auch, wenn wir uns die biologische Einteilung genauer anschauen: Die Art „Wolf“ wird wissenschaftlich als Canis lupus bezeichnet, je nach Unterart folgt eine nähere Bezeichnung wie Canis lupus arctos für den Polarwolf. Der graue Wolf wird als Canis lupus lupus bezeichnet. Und unsere Haushunde? Die heißen Canis lupus familiaris und gehören damit zur gleichen Tierart wie der Wolf – übrigens im Gegensatz zu Wildhunden wie Kojoten, die zwar zur Gattung Canis (Wolfs- und Schakalartige) zählen, aber als Canis latrans eine eigene Tierart darstellt.

Wer sich genauer für die Untersuchung der Genome, die Geschichte des Wolfes, die dahinter stehenden Orte und Ableitungen der Forscher interessiert, findet in der oben genannten Studie dazu reichlich aufschlussreiches Material. Wir wollen uns an dieser Stelle den Unterschieden wischen Hund und Wolf widmen.

Biologische Entwicklungen und Verhaltensforschung

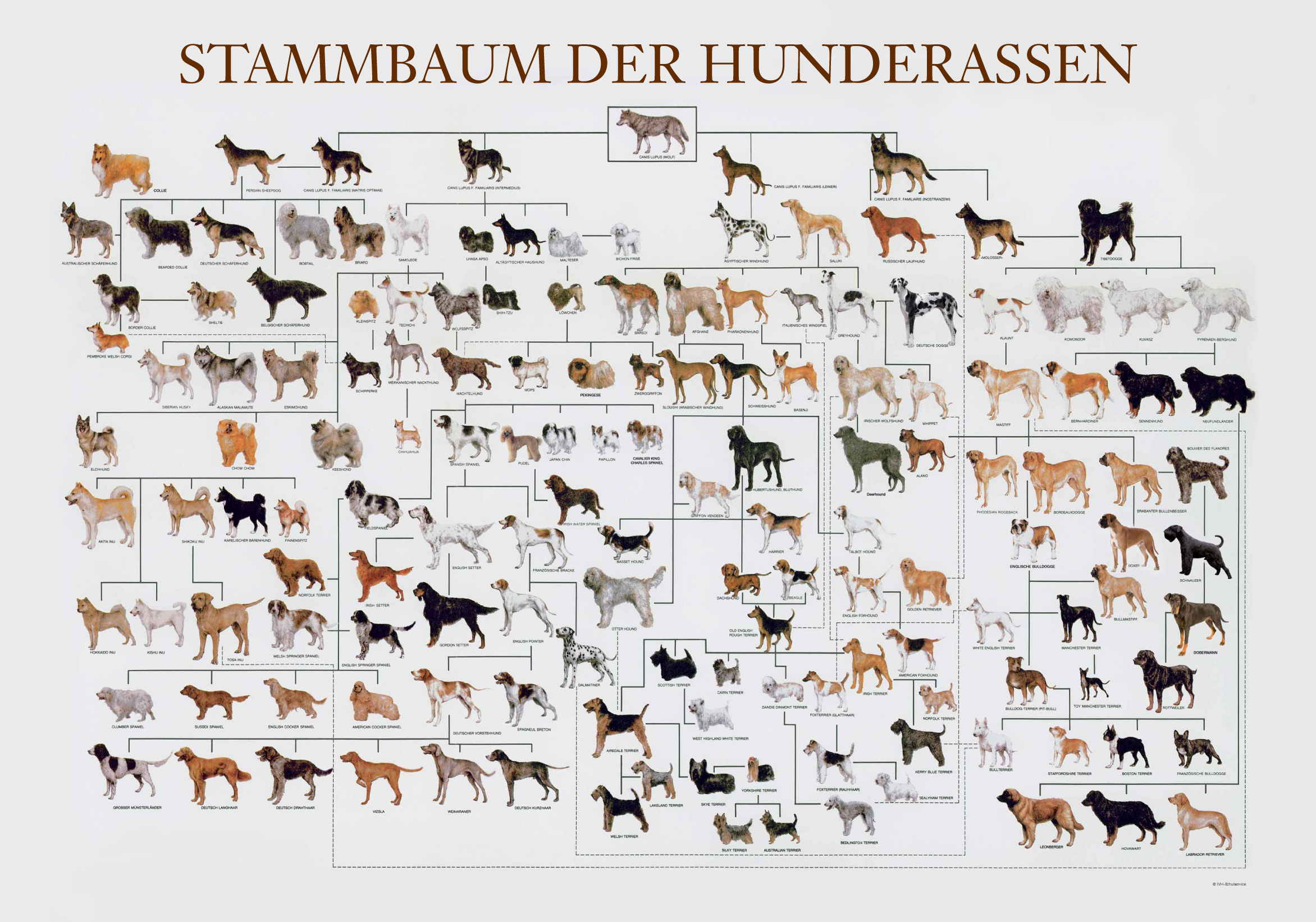

In unseren heimischen Sofawölfen steckt genetisch betrachtet also der große, graue Wolf. Allerdings sorgten Jahrtausende (!) Domestizierung und ein Leben mit und für den Menschen natürlich für Veränderungen. Das beste und deutlich erkennbare Beispiel für solche Veränderungen ist das Aussehen unserer Hunde: Der Mensch hat in den letzten Jahrhunderten aus „dem Hund“, einem domestizierten Wolf, eine Vielzahl unterschiedlichster Rassen gezüchtet. Einige Rassen haben sich ein eher ursprüngliches Aussehen bewahrt und muten noch recht wölfisch an, andere haben mit dem Vorfahren Wolf optisch kaum noch etwas gemein. Stellt euch einen Husky, Malamute oder Samojeden vor und dem gegenüber einen Mops oder eine Bulldogge, dann wisst ihr recht gut, was ich meine. Die genetische Grundlage war für alle Hunde identisch – doch nicht alles ist über die Jahrhunderte hinweg gleich geblieben!

Wer nicht mehr dazu gezwungen ist, in der freien Natur auf eigene Faust zu überleben, der verändert und entwickelt sich – so auch die domestizierten Wölfe und die nachfolgenden Generationen an Hunden. Grundsätzlich kann man feststellen, dass unsere domestizierten Hunde beispielsweise kleinere Schädel und Gebisse besitzen als ihre wilden Vorfahren. Dafür gab es in der sichereren Umgebung des Menschen weniger Notwendigkeit. Über das Aussehen hinweg haben sich auch im Inneren unserer Hunde einige Dinge verändert. Die oben bereits erwähnten Genom-Analysen haben ergeben, dass Hunde im Vergleich zu Wölfen veränderte Gene aufweisen, die sich vielfältig auswirken.

So kennen wir heute mindestens 122 Hundegene mit wesentlichen Unterschieden zum Wolf durch Domestikation. Viele davon betreffen die Gehirnfunktion, die Entwicklung des Zentralnervensystems sowie bestimmte Verhaltensmuster.

„Das Kuscheltierdrama“ von Prof. Dr. Achim Gruber, Tiermediziner und Tierpathologe

Merkmale, die zuvor für das Überleben in freier Wildbahn entscheidend waren, traten für die Haushunde in den Hintergrund. Stattdessen wurden neue Fähigkeiten erworben, beispielsweise soziale Fähigkeiten, um mit dem neuen Partner Mensch zu interagieren. Heutige Hunde besitzen in der Regel ein niedrigeres Aggressionspotential als wilde Wölfe, was in ihrer Entwicklungsgeschichte natürlich auch gewünscht und gefordert wurde, um das Sozialverhalten dem Menschen gegenüber zu verbessern. Gleichzeitig haben Hunde einen Prozess der sozialen Kognition durchlaufen, um menschliche Kommunikationssignale besser zu verstehen. Auch der Tagesrhythmus von Hunden und Wölfen zeigt Unterschiede. Während der Wolf beuteangepasst eher dämmerungs- und nachtaktiv ist, haben unsere Haushunde sich an unseren menschlichen Tagesablauf angepasst: Ihr Aktivitätsmaximum erreichen sie während des Tages, durchzogen von mehreren Phasen mit mehr oder weniger tiefem Schlaf.

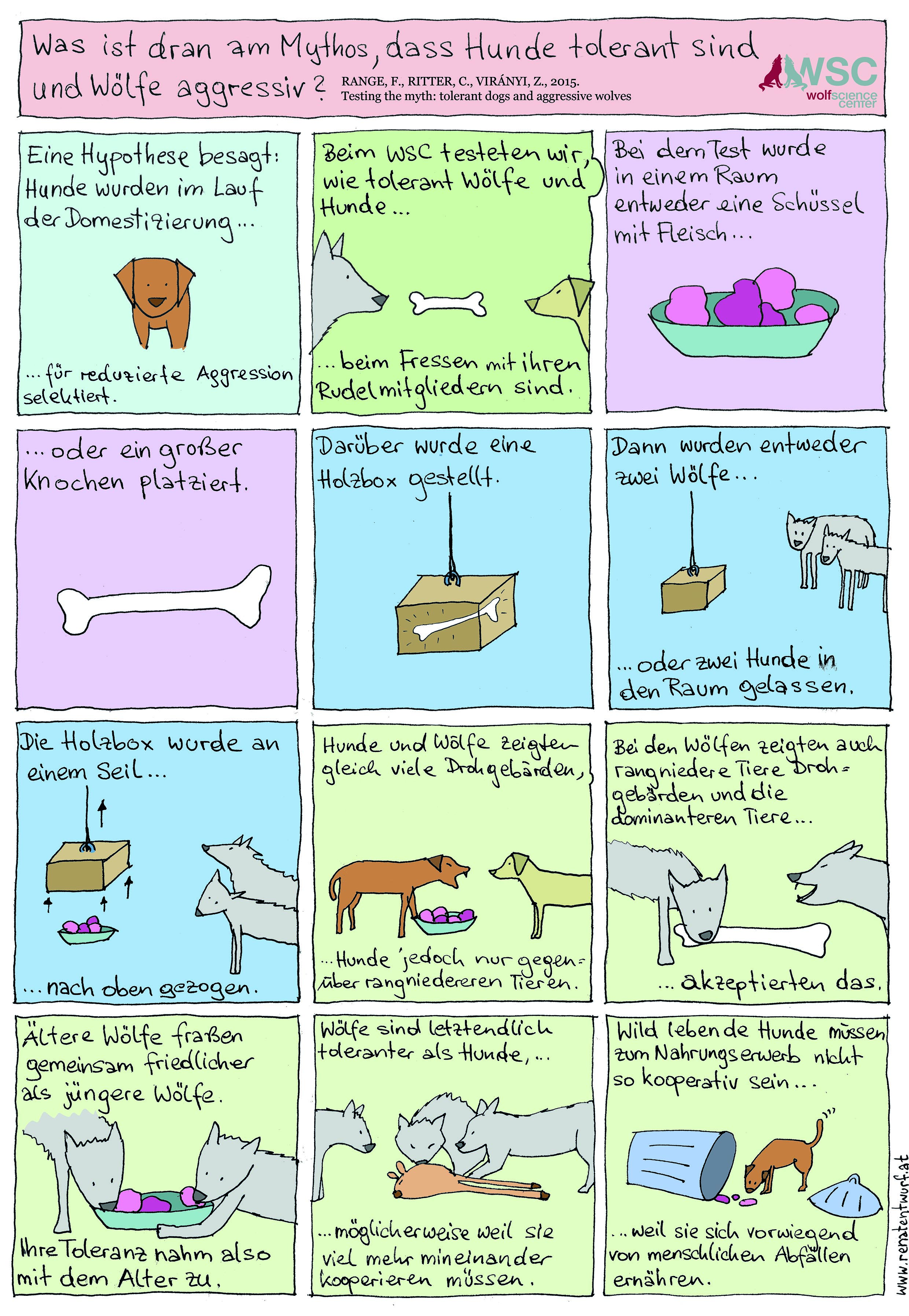

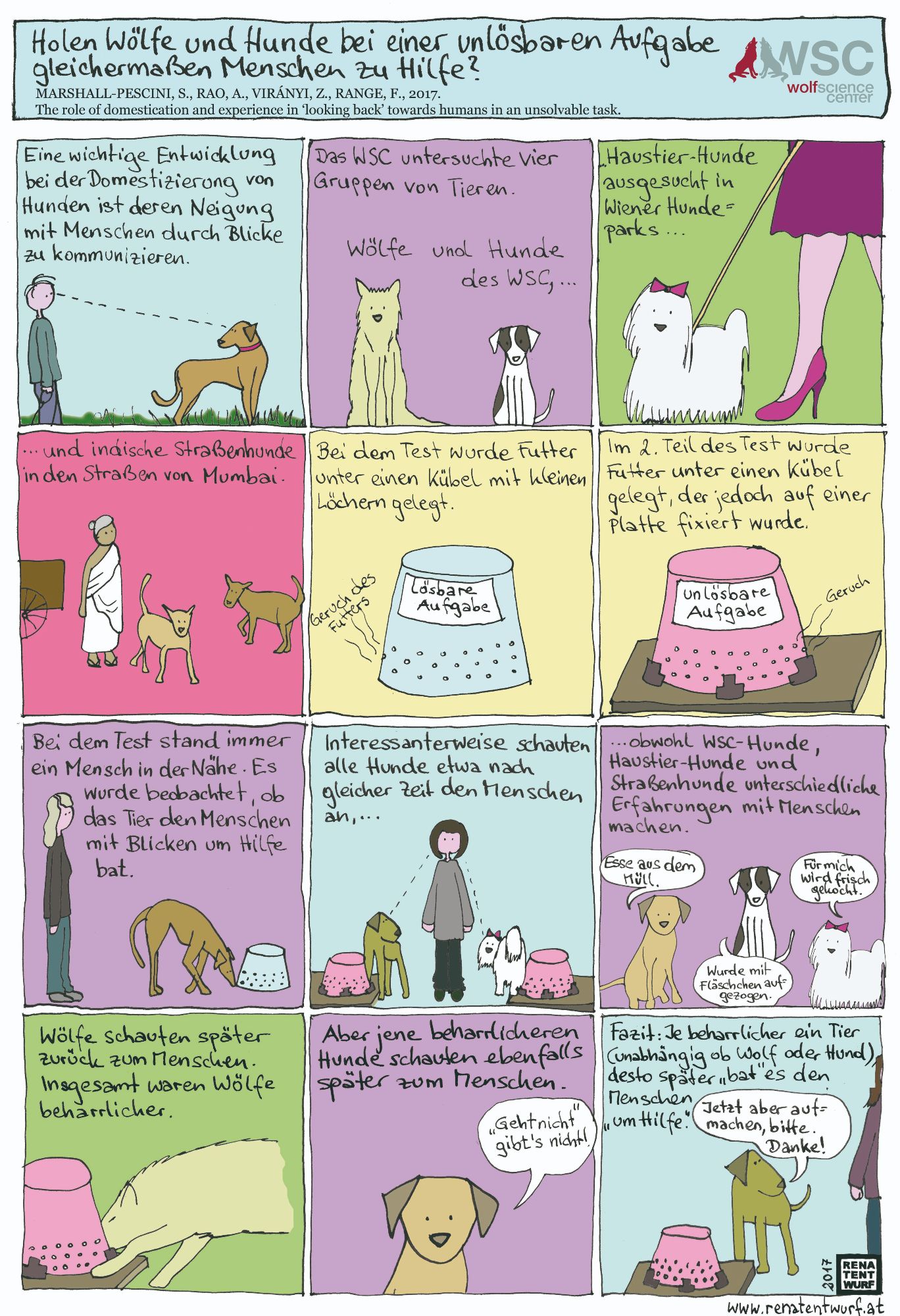

Im Jahr 2008 wurde im Wildpark Ernstbrunn in Niederösterreich das „Wolf Science Center“ gegründet. Hier finden in Freilandgroßgehegen weltweit einzigartige Verhaltensstudien statt. Wölfe und Hunde leben in getrennten Rudeln, werden aber unter identischen Bedingungen aufgezogen und gehalten. Anhand der Studien sollen geistige Fähigkeiten sowie das Kommunikations- und Kooperationsverhalten untersucht und verglichen werden. Es geht dabei vor allem um die Klärung der Fragen, was Hund und Wolf unter identischen Bedingungen unterscheidet, welche Fähigkeiten im Zuge der Domestizierung verloren gingen oder hinzugekommen sind, wie das Kooperationsverhalten von Wölfen aussieht und wie Wölfe und Hunde kommunizieren.

Die Publikationen und Studien des Wolfsforschungszentrums haben bereits einige interessante Erkenntnisse zu Tage gebracht. Wölfe agieren beispielsweise innerhalb ihres Rudels deutlich sozialer als ein vergleichbares Hunderudel. Für die Wölfe stellt das Rudel den wichtigsten Sozialverband dar, in dem sogar Toleranz und Großzügigkeit Platz finden, um ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft zwischen den Rudelmitgliedern herzustellen. Nach außen hin sind die Wölfe hingegen deutlich scheuer und misstrauischer als ihre hündischen Nachfahren. Die Natur verlangt von ihnen, jederzeit wachsam zu sein, so dass alle(s) außerhalb des Rudels potentiell eine Gefahr darstellt, der mit Misstrauen begegnet wird.

Die gezeigte Kooperationsbereitschaft sprach man bisher überwiegend unseren Haushunden zu, diese bezieht sich dann jedoch auf uns als Herrchen oder Frauchen als wichtigsten Sozialpartner – wir regulieren Ressourcen wie Essen, Platzzuweisung, Schlaf, Kontakte, Fortpflanzung und Sicherheit. Somit ist dem Hund grundsätzlich erst einmal daran gelegen, mit uns zu kooperieren, um seine Bedürfnisse nach diesen Ressourcen befriedigen zu können. Wir stellen in gewisser Weise seine ökologische Nische dar und der Hund hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer mehr darauf spezialisiert, mit uns zu kommunizieren und seine Bedürfnisse mitzuteilen. Menschliche Gestik und Mimik können von Haushunden besser gedeutet werden als von Wölfen, da unsere Hunde uns tagtäglich begleiten und sie sich dementsprechend fast schon gezwungenermaßen an unsere Art der Kommunikation anpassen mussten.

Im Hunderudel des Forschungszentrums hingegen waren die Kooperationsbereitschaft und Toleranz geringer, das Hierarchiegefüge dafür stärker ausgeprägt als ursprünglich gedacht. Auch fanden Forscher heraus, dass die Wölfe sich bei verschiedenen Aufgaben insgesamt kreativer und klüger anstellen als ihre hündischen Nachfahren. Unseren Haushunden fehlt es im Vergleich zum Vorfahren an „Forschungsdrang“ und an der Fähigkeit, kausalen Hinweisen zu folgen. Die Domestizierung hatte also tatsächlich Auswirkungen auf die Wahrnehmung unserer Hunde und ihre kognitiven Fähigkeiten. Sie haben gelernt, sich auf den Menschen zu verlassen, anstatt Probleme eigenständig zu lösen. Der Wolf hingegen ist abhängig von seiner eigenen Kraft, Beharrlichkeit und Schnelligkeit bei der Jagd nach Beute. Er agiert hartnäckiger als Hunde und zeigt in verschiedenen Tests des Forschungszentrums bei der Konfrontation mit neuartigen Objekten oder Umgebungen ein forschendes Verhalten.

Ein einfaches Experiment verdeutlicht schön diese Wesensunterschiede: Die Verhaltensforscher stellten einen Teller mit Fleisch in einen Käfig. Während die Wölfe mit viel Kraftaufwand und Energie eigenständig versuchten, den Käfig zu öffnen, richtete der Hund nach erfolglosen Versuchen sein Augenmerk auf den Menschen. Mit Blicken und Lautgebung bat er um Hilfe bei der Öffnung der Tür. Der Mensch – Freund und Werkzeug des Hundes!

Ein weiteres Experiment mit Hunden unterschiedlicher Herkunft und Wölfen verdeutlichte: Je beharrlicher ein Tier ist, desto später bat es beim Menschen um Hilfe.

Stichwort Ernährung – Is(st) der Hund wölfisch?

Der Punkt, am dem der Wolf-Hund-Vergleich besonders gern aus der Kiste gekramt wird, ist bei der Ernährung: Der Hund sollte so ernährt werden wie der Wolf, schließlich stammt er von ihm ab und hat demnach auch die Ernährungs-Bedürfnisse eines Wolfes. Ja, schon. Aber irgendwie auch nicht!

Schauen wir uns Hunde und Wölfe einmal aus der Ernährungssicht an: Hunde werden nicht als reine Carnivoren, also Fleischfresser angesehen, sondern als Carni-Omnivoren, also Fleisch-Allesfresser. Das sind Wölfe übrigens auch, da sie sich nicht nur vom Fleisch und den Innereien ihrer Beute ernähren, sondern je nach Nahrungsangebot auch von Beeren, Wurzeln, Kräutern und Früchten. Fleisch macht dennoch den Großteil ihrer Nahrung aus – und muss das auch, wie wir noch feststellen werden.

Wölfe haben einen großen und extrem dehnbaren Magen, um bei einem Jagderfolg möglichst viel Beute fressen zu können. Wer weiß, wann es wieder etwas gibt, also sind der Verdauungstrakt und der Energiestoffwechsel darauf ausgelegt, große Mengen Nahrung auf einmal aufzunehmen und danach auch mal ein paar Tage zu fasten, bis die nächste Mahlzeit ansteht. Unsere heutigen Hunde haben sich hingegen an den Luxus gewöhnt, den wir ihnen bieten: Tägliches Futter ohne Jagdbemühung und kleine, magenschonende Portionen. Auch Hunde besitzen einen gut dehnbaren Magen, benötigen diesen aber in der Regel nicht so sehr wie ihr wölfischer Vorfahre – Mensch sei Dank.

Zu 90% ernährt der Wolf sich von Rehen, Rotwild und Wildschweinen, so die Ergebnisse von Analysen von über zehn Jahren Kotprobenuntersuchungen am Senckenberg-Forschungsinstitut in Görlitz. Rehe (52,2 %) stellen die bevorzugte Beute dar, gefolgt vom Rothirsch (24,7 %) und Wildschweinen (16,3 %). Einen eher geringen Anteil machen Hasen mit knapp drei Prozent aus.

Klingt bis jetzt erst einmal nicht so arg unterschiedlich, oder? Also den Hund doch ernähren wie einen Wolf? Jein! Denn die Domestizierung hat unsere Hunde in vielerlei Sicht verändert. Der „Lebenszweck“ des Wolfes besteht darin, seine Gene weiterzugeben, also ein fortpflanzungsfähiges Alter zu erreichen und Nachwuchs zu zeugen. Sobald diese naturgegebene „Fortpflanzungspflicht“ erfüllt wurde, ist das Einzeltier aus Sicht der Natur entbehrlich geworden und sogar ein unnützer Verbraucher von Ressourcen. Das Ausschöpfen der möglichen maximalen Lebenserwartung ist aus evolutionsbiologischer Sicht somit kein primäres Ziel für ein Wildtier. Daher spielt für den Wolf eine nicht alle Nährstoffe abdeckende Ernährung oder eine Überversorgung mit bestimmten Nährstoffen eine geringere Rolle, solange die Fortpflanzungsfähigkeit nicht bedroht ist. Wir wünschen uns hingegen für unser Haustier Hund eine möglichst lange Lebenserwartung bei bester Gesundheit. Da wir die Fortpflanzung unserer Hunde in aller Regel sehr genau reglementieren und bestimmen, ist dieser „Zweck“ für das Leben unserer Hunde nicht mehr primär, zumindest in menschlichen Augen. Stichworte wie Bedarfsdeckung und Nährstoffversorgung spielen also bei dem „Lebenszweck“ des Hundes, unser Haustier zu sein, eine ganz andere und viel wichtigere Rolle.

Unterschiede zwischen Wolf und Hund finden sich auch beim Thema Energie- und Nährstoffbedarf: Der Wolf hat einen deutlich höheren Energiebedarf als unsere heutigen Hunde, da er als Beutegreifer regelmäßig jagen muss und Strecken bis zu 50 Kilometer pro Tag zurücklegt. Durch die Aufnahme größerer Futtermengen, um den hohen Energiebedarf zu decken, steigt auch die absolute Aufnahme von anderen Nährstoffe, so dass deren Bedarf relativ sicher gedeckt ist. Unsere Sofawölfe bewegen sich täglich im Schnitt deutlich weniger und müssen in der Regel auch keine jagdlichen Höchstleistungen vollbringen. Sie haben daher zwar bei vielen Nährstoffen einen ähnlichen Bedarf wie der Wolf, benötigen aber eine viel geringere Energiemenge. Da die tägliche Futtermenge sich nach dem Energiebedarf richtet, würden unsere Hunde bei rein „wölfischer“ Ernährung also auf lange Sicht ihren Nährstoffbedarf nicht decken können. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Zusammenstellung des Futters – naturnah ist toll, aber vielleicht nicht immer ausreichend, um alle Bedarfe zu decken und gesund alt zu werden.

Im Zuge der Domestizierung hat sich der Hund also nicht nur in Aussehen und Verhalten verändert, sondern auch bezogen auf seinen Zweck und seine Ernährungsgewohnheiten. Die Nähe zum Menschen und der Einsatz als Arbeitshund für Schutz, Jagd oder zum Hüten sorgte zwangsweise dafür, dass die Hunde weniger auf die Jagd gingen (oder gehen konnten) und abhängig waren von dem, was der Mensch ihnen an Futter zugestand – und das waren in der Regel keine zarten Muskelfleischportionen, sondern Reste. Spätestens mit Einsetzen des Ackerbaus bestanden diese oftmals auch aus pflanzlichen Resten.

Im Verlauf der Domestizierung hat sich die Verdauung des Hundes also aufgrund der Ernährungsweise des Menschen angepasst. Im Gegensatz zu Wölfen können unsere heutigen Hunde Kohlenhydrate, hier vornehmlich Stärke, deutlich besser verdauen und als Energiequelle nutzen. Der schnippische Satz „Hast du einen Wolf schon einmal Kartoffeln ausgraben oder am Weizenfeld knabbern sehen?“, wenn es um den Fleisch- und Kohlenhydratgehalt eines Futters geht, ist also für unsere heutigen Hunde irrelevant – eine Verstoffwechselung ist grundsätzlich möglich, denn: Unsere Hunde haben bis zu 30 Gene für die Aufspaltung von Stärke im Verdauungstrakt. Der Wolf kann das auch, jedoch aufgrund weniger dafür zur Verfügung stehender Gene (genauer gesagt 2) in deutlich abgeschwächter Form. Würden wir einen Wolf also über einen längeren Zeitraum nicht mehr überwiegend mit Fleisch füttern, sondern die Ration beispielsweise zu 40% mit Kohlenhydraten ersetzen, würde er verhungern. Er könnte seinen hohen Energiebedarf nicht mehr decken, weil er nicht ausreichend Nahrung aufnimmt, aus welcher er Energie gewinnen kann. Für unsere Hunde wäre diese Fütterung hingegen zwar aus nährstofftechnischer Sicht vielleicht nicht unbedingt optimal, aber relativ problemlos möglich, da die Enzymausschüttung für den Stärkebau bei unseren Sofawölfen deutlich ausgeprägter und auch die Enzymaktivität höher ist. Weiterhin ist die Glucoseaufnahme im Darm bei Hunden erhöht. Allerdings gibt es auch bei Hunden tatsächlich rassebedingt Unterschiede zu beobachten und die Verträglichkeit von Kohlenhydraten und die genetischen Voraussetzungen hierfür sind bei Hunden recht individuell. Manche Hunde haben deutlich weniger als 30 Gene für die Aufspaltung von Kohlenhydraten zur Verfügung. An dieser Stelle sei daher erwähnt: Die Tatsache, dass ein Hund rassebedingt mehr Gene zur Kohlenhydratverdauung zur Verfügung hat als ein Wolf, heißt nicht automatisch, dass er zwingend mehr Kohlenhydrate aufnehmen sollte oder muss.

Einen weiteren Unterschied finden wir beim Stichwort Ballaststoffe: Der Wolf bevorzugt frische Beute und frisst auch große Beutetiere nahezu vollständig, beginnend mit den inneren Organen, dem Muskelfleisch und schließlich die Hüllen des Magen-Darm-Trakt. Der Inhalt von Magen und Darm wird entgegen verbreiteter Meinung und Untersuchungen der Nahrungszusammensetzung von Wölfen nicht gefressen, da es für einen Beutejäger, der täglich so viele Kilometer zurücklegt, wenig sinnvoll ist, in größeren Mengen Ballaststoffe aufzunehmen. Die stopfen nur und nehmen Platz weg für die wirklich wichtigen Dinge: Nahrung, die Energie bringt! Für unsere Hunde ist es hingegen sogar empfehlenswert und für die Darmgesundheit förderlich, Ballaststoffe in der Nahrung zu integrieren.

Fazit: Der Hund ist (k)ein Wolf

Die oben genannten Punkte zeigen recht gut auf, dass unsere Hunde genetisch betrachtet nah dran sind am großen wilden Wolf, auch wenn sich in den letzten Jahren auch auf genetischer Ebene viele Dinge verändert haben. Die Domestizierung hatte jedoch zur Folge, dass Hunde neue Fähigkeiten hinzugewonnen haben, beispielsweise im Bereich der Kommunikation. Andere Dinge, wie der „Forscherdrang“, sind hingegen eher in den Hintergrund getreten, da der Hund nicht nur gelernt hat, sich an den Menschen anzupassen, sondern auch sich auf den Menschen zu verlassen. Auch das hündische Verhalten hat sich, verglichen mit dem ihrer Vorfahren, an das Leben mit dem Menschen adaptiert. Unterstützt wurden diese Veränderungen durch die selektive Zucht und das Entstehen unterschiedlichster Rassen. Der Mensch hat aus dem Hund, Nachfahre des Wolfes, diverse Rassen gezüchtet und dabei das Aussehen, die Verhaltensweisen und auch die Ernährung der Hunde maßgeblich beeinflusst. „Füttern wie der Wolf“ ist für unsere heutigen Hunde nicht unbedingt der richtige Ansatz und bedeutet nicht zwangsweise, dass ein Berg mit rohem Fleisch das einzig wahre Futter darstellt – unsere Hunde sind eben auch ernährungstechnisch keine kleinen Wölfe mehr und benötigen für ein langes, gesundes Leben eine etwas andere Zusammensetzung ihrer Nahrung, um alle Bedarfe zu decken.

Wau, das war ein ganz schön langer Exkurs in die Welt der Wölfe! Ich hoffe, ihr konnten einige spannende Fakten mitnehmen!

[…] Mythen-Mittwoch: Der Hund ist (k)ein Wolf! […]